Bolyn Weekly 每周发布,写点自己发生的、看见的、感兴趣的事,更多的时候可能仅仅是一些废话。

题图: 学校中法中心的楼梯,目前我遇到的唯一一个直上直下的楼梯,总共五楼,非常有趣。

2025-04-26

创造是对抗虚无的最好方式

相较于消费,创造才是更有效的方式,你开始制作东西、写作、跑步、剧本、新的游戏等等,不管是什么——然后,无非就是两种结果。一种结果是你意识到自己对它不那么感兴趣,另一种结果是你真的喜欢它,开始深入研究。无论哪一种结果,都是值得的,而盲目消费信息,则是一种无效的表面行为,看似吸收很多,反而迷失在信息之中。

创造系统,而非英雄

任何需要多人合作的,重要的是一致性,可流程化,不要试图依赖某人超绝的技术,这是很危险的,一旦他离开,对项目造成的打击将是毁灭性的,而流程化、SOP则是可以将这种损失降到最小,没有谁是不能离开的,一切都要在可控范围内。

秀米排版

在上周,我用两小时完成了一篇公众号推文的撰写和排版,推文链接:# 这一季春风,有你更精彩,当然,是在AI的辅助下才能这么快速的完成。

这是我用秀米排版的第三篇推文,在这之前我除了公众号后台原生编辑器,几乎没有使用过任何其他的排版工具,经过四年两篇的练习 ,我的完成了第三篇推文,无论是完成的速度还是推文的质量,我都很满意,遂记录。

运动

好久没跑步,好久没打球了,现在毕业论文接近尾声,脚也恢复的很好,需要重现练习起跑步了。

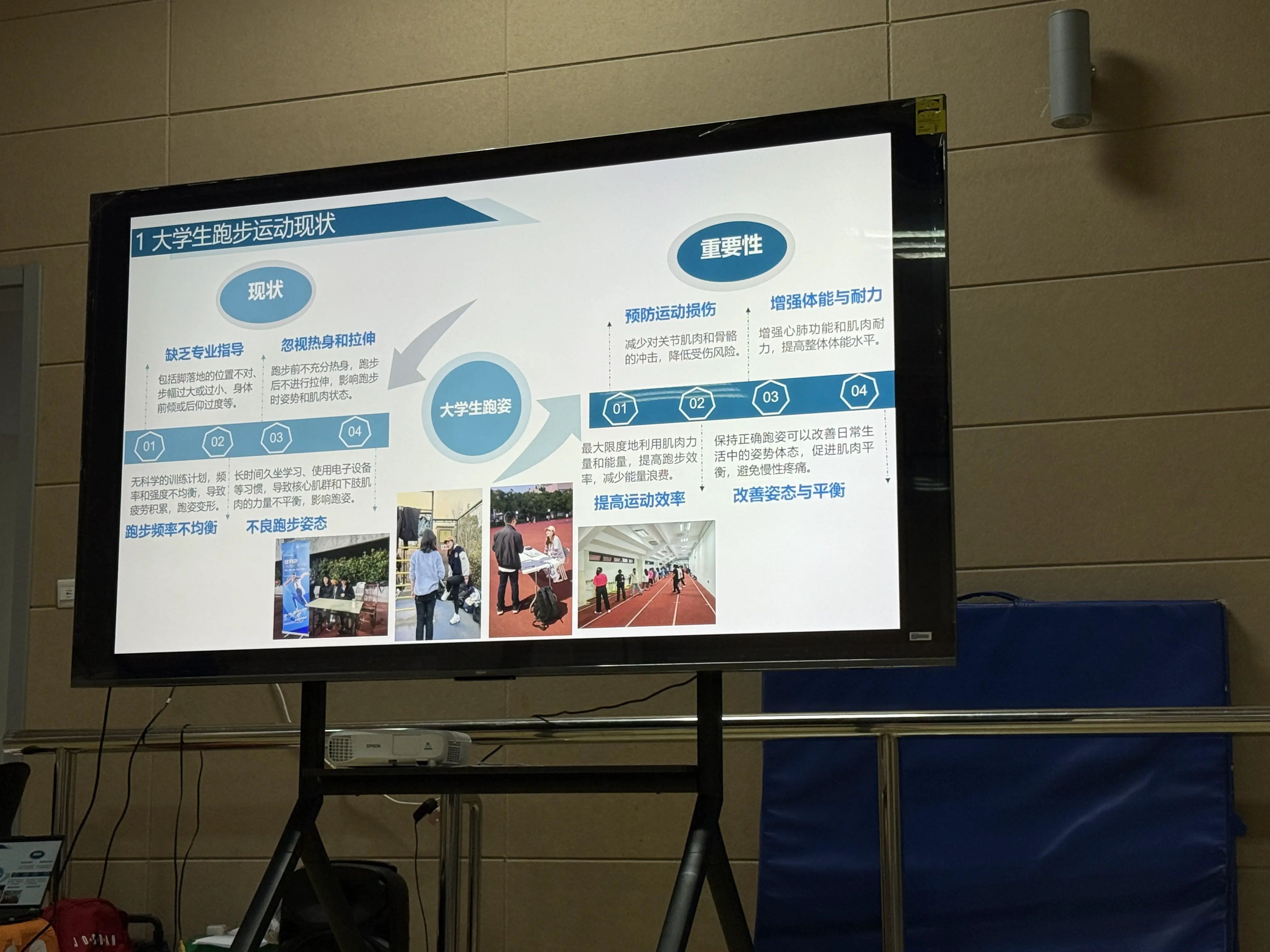

于是报名了一个工作坊,主要是进行耐力训练和跑姿纠正,这周五上了第一节课,认真听课,积极训练,希望早日恢复到我一年前的速度。

今天杭州西湖马拉松开始报名,本来兴致勃勃的打开界面开始报名,然而实在是心寒,它对成绩有要求,半马145或者全马340的完赛成绩,虽然我能力达标,但是我最近一年没有参加任何马拉松比赛,所以我没有资格报这个赛事,心碎。

以后要每年有一定的马拉松参赛经历,嗯,立个小目标,不求出成绩,以正常速度完赛,保持现在的身体状态到博士毕业,那就是最大的福报。

毕业设计

现在基本上接近尾声了,实验做完,论文也快写完,在把论文修修改改然后就等着毕业开学。

毕业设计做到现在,就两个字:恶心。我从三月份做完第一组实验到现在,绝大部分的时间都在画图,保守估计,两千张图是有的,一点一点的调,就为了得到那一张看起来效果还不错的图,实在是恶心。

同一组数据,基本上的成图结果没啥区别,但是就是要盯着那0.01、0.001的误差调整,一直改一直改,改到吐,每一张都要重复相同的步骤,最后我毕业论文里要用到的也就二三十张左右,恶心,实在是恶心。

昨天找老师的时候,老师已经不建议我用现在的方法画图了,给了我一个看起来更加靠谱的路,但是晚上回来,我又自己摸索了一会,突然就对我的这个数据有了更好的理解;嗯,顿悟了,万幸,没有在最后一步掉头走他给的路。

今早把画好的图发给他,很好,很完美,不枉费我花这么长时间画图,收获就是能够在不篡改数据的情况下得到最好的成图效果,当然,前提是数据没问题。以后读博期间,这一类型的数据成图应该也是没啥大问题了;

现在我觉得我对数据成图的理解应该不在我导师之下,因为他虽然也会画,但是借助的是别人现成的工具。而我是从最原始的数据自己写代码画的,可定义化极高,我最开始画的效果不好,他只知道不好,知道方向,但是不知道具体的改进措施。

合理推测,现在我对数据成图的理解是不在他之下的,成图质量另说,但是我可以达到该数据下的最好的效果,当然了,如果老师要超过数据本身的结果,那我要骂人了。

good,不枉费做一场毕业设计,虽然我啥核心代码没写,算法啥的一窍不通,但是我收获了一项极其重要的技能,毕竟结果好不好,有时候就看那几张图,也算是有所得,尽管这只是老师口中的边角料工作。

哎,好吧,我还是一个打工仔,我现在对要做的东西完全不懂,我只能在老师的指挥下干活,自己独自干就寸步难行,现在还能找点接口,毕竟本科,等到九月份开学之后,就得独自面对了,头疼。

新的微信好友

腾讯在微信中添加了元宝的入口,在这之前是通过APP实现,但是现在直接内嵌在微信中,两个角度分析一下。

从微信用户的角度: 我们每天在微信里需要处理大量的消息:个人聊天、微信群,同时也要阅读大量的文章,以前是非常浪费时间的一件事,但是现在有了元宝,直接让元宝分析这些内容,有一个粗略的了解在决定要不要详细阅读,极其方便。

现在元宝只能处理文章,对于群聊内容还在缺乏支撑,但是我相信,处理群聊消息只是时间问题,早晚会实现;此外,元宝现在只能个人添加,没法拉入群聊,我觉得拉进群里也是一个利好用户的事,更加方便,至于会不会实现,就不得而知了。

从创业者的角度分析一下,: 自从2022年12月份ChatGPT发布,惊叹与于ChatGPT的能力,很多创业者抓住机会,开干。当时国内有两个主流方向,一个是调用API,开发新的网页,做更加垂直的AI对话机器人;另一个则是基于现有的主流APP,将AI引入其中,我当时做的是第二种。

微信是国内主要通讯工作,登录ChatGPT有一定门槛,如果能在微信里面直接和ChatGPT对话,那么我相信肯定有人买单,于是就是开干了,也取得了一定成绩,详情点击链接查看:ChatGPT接入微信,不过做的时间步长,毕竟微信监管严格,不是长久之道。

而做第一个赛道的,我看见很多人都取得了不错的成绩,当然,这本身也离不开他们自身的实力,本身就会编程,对新技术的利用能力也自然快于其他人。

现在是2025年,我们看到这样一个趋势,各大厂商的APP基本上都接入了AI,导致了什么结果呢?很多做第二个赛道的被淘汰,毕竟官方接入的体验馆肯定最好。

比如在23年,除了直接将ChatGPT接入微信,提供只能对话的,另一个就是将企业微信变为智能机器人,处理微信里的文章,绘制思维导图,好了,现在有了元宝,一切作废。

而活下来的是那些利用AI,做一个垂直赛道的,比如现在的AI编程:cursor,windsurf,bolt,AI搜索:proplesity、Dia等等,这些都发展良好,而且有更多的垂直领域的AI工具出现。

现实证明,拥抱AI是对的,但是永远不要在大厂的射程范围内拥抱AI,因为你的技术更新速度永远比不上大厂;相反,找一个小众垂直领域深耕,才有可能更加长久。